Редкоземельные элементы — важное стратегическое сырьё. Сегодня их поставку на мировой рынок более чем на 90% контролирует Китай. Между тем, эти элементы можно добывать и в других странах.

Недавно «Про Металл» писал об открытии нового месторождения в Турции. Но «редкие земли» найдены, в том числе, например, и в Кыргызстане. Что же мешает их освоению?

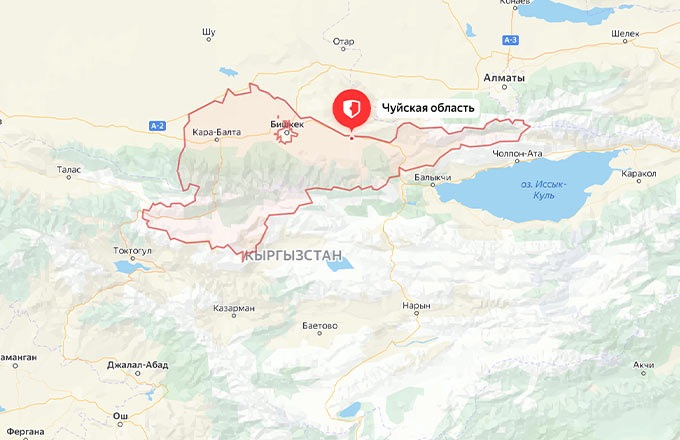

Месторождение редкозёмов в Чуйской области Кыргызстана известно с середины прошлого века. Более того, при советской власти там велась добыча. Но до нынешнего момента попытки восстановить добычу в независимом Кыргызстане выливались лишь в полудетективные и скандальные истории с судебными тяжбами. Есть ли перспективы разорвать этот замкнутый круг?

В советские годы в посёлке Кашка в Чуйской области был построен даже специальный горный комбинат. После 1991 года добыча прекратилась, комбинат был разграблен и разрушен. Когда смотришь на то, что от него осталось, возникает иллюзия, будто эту местность упорно бомбили...

В Чуйской области находится немало месторождений редкоземельных металлов.

С 2006 по 2009 год лицензией на месторождение редкоземельных элементов в Чуйской области «Кутессай-2» владела компания с казахским, китайским и кыргызским участием, но добычу не вела (а скорее всего, и не собиралась).

Наконец, в 2009 году к месторождению редкоземельных элементов «Кутессай-2» проявили интерес канадские инвесторы, фирма Stans Energy Corp.

Канадцы купили у государства владельца лицензии компанию «Кутессай Майнинг», приобрели у расположенного неподалеку Кыргызского химико-металлургического завода то, что осталось от комбината в посёлке Орловка, восстановили там главный цех (единственный из четырёх, сохранивший основное оборудование). Провели геологоразведку Актюзского рудного поля, а также переопробование и доразведку самого рудного тела месторождения. Работать там, однако, в итоге не дали и им.

Что же собой представляет «Кутессай-2»? Запасы месторождения по категориям B+C1+C2 составляют около 20 миллионов тонн руды, сумма редких земель — 51,5 тысяч тонн. В мире есть объекты и крупнее. Однако, чтобы дать реальную оценку месторождения и его перспектив, нужно сказать несколько слов о мировом рынке «редких земель».

Месторождение «Кутессай-2» может принести немало дивидендов, но осваивать его не так-то просто.

Начать с того, что «редкие земли» — не биржевой товар. Поэтому предугадать, как будет на них колебаться цена, крайне сложно — это в первую зависит от воли правительства КНР. Китай, будучи фактически монопольным поставщиком, может резко снизить или повысить (что он и делал в начале 2010-х годов) цену на это сырьё. Это создаёт определённые проблемы для потенциальных инвесторов: как оценить окупаемость вложений?

Далее, не все редкозёмы «одинаково полезны». Как известно, они делятся на лёгкие редкоземельные элементы и тяжёлые. Лёгкие — гораздо более часто встречающиеся в природе и при этом, естественно, значительно более дешёвые. Наибольший интерес на рынке вызывают именно тяжёлые РЗЭ. И здесь как раз очень интересен кыргызский «Кутессай-2».

В 2011 году геологи фирмы Kazakhstan Mineral Company LLP готовили отчёт по запасам по JORK в отношении месторождения c использованием всех накопленных до того за десятилетия материалов, а также результатов работ тогдашнего владельца лицензии Stans Energy.

В их итоговом отчёте было сказано, что «ресурсы месторождения «Кутессай-2» требуют дальнейшей оценки, в том числе более точного определения как содержания общих оксидов редкоземельных элементов, так и относительного содержания отдельных редкоземельных элементов, чтобы вывести классификацию ресурсов на более высокий уровень».

Корпорация Stans Energy не спешила осваивать «Кутессай-2». Возможно, что и по политическим причинам.

Однако же и тогда было ясно: руда месторождения имеет уникальное содержание тяжёлых редкоземельных элементов диспрозия (Dy), иттрия (Y) и тербия (Tb), а также лёгких — неодима (Nd) и празеодима (Pr).

По мнению мировых экспертов, именно недра «Кутессая» имеют самое высокое содержание востребованных элементов среди всех аналогичных месторождений в мире.

Доступность диспрозия и тербия очень в мире ограничена, их в основном добывают из ионных глин провинции Цзянси в КНР. Между тем, эти редкоземельные металлы крайне необходимы при производстве высоко коэрцитивных магнитов, которые имеют уникальные свойства.

На многих других месторождениях для их добычи приходится перерабатывать гораздо больше руды, чем потребовалось бы на «Кутессае-2».

Там требуется параллельно добывать много тех редкозёмов, которые не очень-то и нужны (цена редкозёма иттрия упала, например, за 10 лет больше, чем в 10 раз — не потому, что он не востребован, но поскольку иттрий встречается практически во всех месторождениях РЗЭ и его на рынке много). Это обстоятельство, естественно, повышает рентабельность отработки именно кыргызстанского месторождения.

Проблема в том, что не все редкоземельные металлы одинаково полезны. И не все одинаково стоят. Иттрий, например, не особо сейчас котируется на рынке.

Итак, геологи полагают, что ценными для добычи являются как минимум пять элементов, имеющихся в недрах «Кутессая». Причём не только тяжёлые, не стоит сбрасывать и некоторые лёгкие — в первую очередь, упомянутые Nd и Pr.

Проблема в том, что редкозёмы, как известно, стоят рядом в таблице Менделеева, что означает их схожесть друг с другом по атомному весу, и разделить их из суммарного концентрата, получаемого при добыче — нетривиальная задача для химика-технолога (нужно знать, какие применять органические вещества, как выдерживать специальные режимы и т.д.). Вот почему «Кутессай-2» — объект интересный, но очень непростой.

Кстати сказать, рядом с «Кутессаем» есть ещё месторождение бериллия «Калесай», которое чиновники навязали Stans в едином пакете с редкозёмами, но, как позже выяснилось, совершенно напрасно — переопробования, проведённые Stans, подтвердили правоту ГКЗ СССР, которая в своё время из-за низких содержаний бериллия отнесла «Калесай» к месторождениям, нерентабельным для отработки...

Итак, что же случилось с канадской Stans Energy Corp, которая получила лицензию на «Кутессай-2»? Надо принять во внимание тот факт, что в 2005 и 2010 годах в Кыргызской Республике в результате переворотов резко менялась власть.

Вот так выглядят неодим (Nd) и празеодим (Pr).

Через два года после переворота 2010 года к компании Stans Energy возникли претензии — сначала у части депутатов парламента, а потом и у чиновников правительства КР. Канадскую фирму стали обвинять в срыве сроков ввода в эксплуатацию месторождения, что в условиях «революционного форс-мажора» звучало не слишком убедительно.

Бывшему профильному министру Учкуну Ташбаеву даже предъявили уголовное обвинение за заключение лицензионного соглашения номер 3 на «Кутессай» (правда, до суда дело так и не дошло). Параллельно прокуратура возбудила дело об изъятии лицензии, что и было закреплено решением суда в КР в 2014 году. Это, естественно, привело к многолетним судебным тяжбам, которые Кыргызстан в итоге проиграл.

Есть мнение, что за депутатами, поднявшими данный вопрос, могли стоять китайские интересы. КНР, как монополиста на рынке, устраивали два варианта развития событий: либо кыргызские «редкие земли» добывает китайская фирма, либо... они не добываются вообще. Победил второй исход — и вопрос «Кутессая» оказался подвешен как минимум на 10 лет.

В конечном итоге Stans Energy выиграла международный арбитраж. Решение, вынесенное в Лондоне 20 августа 2019 года, гласило: ответчик должен выплатить истцу 15 миллионов долларов по иску и оплатить судебные издержки в размере 3,1 миллиона долларов. Характерно, что речь в иске шла не о возврате лицензии, а именно о денежной компенсации. Которую Кыргызская Республика... так пока и не выплатила. Несмотря на то, что сумма пени составляет 5% ежегодно.

Вместо активной разработки месторождения стороны увязли в судебных разбирательствах.

Правительство Кыргызстана после отлучения канадцев дважды объявляло конкурс на «Кутессай», но оба раза он срывался из-за отсутствия претендентов. Причина заключалась в том, что хитромудрые чиновники хотели не только получить роялти от нового инвестора, но и повесить на него урегулирование всех споров с предыдущим владельцем лицензии. Желающих не находилось.

Кстати, бывшие хозяева фирмы, до 2009 года владевшей лицензией на «Кутессай», представители китайской компании «Хонботэ Баотоу текнолоджи» из Внутренней Монголии весной 2018 года приезжали в Бишкек на переговоры. По их словам, они обладали технологией для отработки «Кутессая» (правда, доказательств этому нет).

Но китайцы попали на очередной правительственный кризис в КР в связи с вотумом недоверия и отставкой премьера Сапара Исакова (хорошо хоть не на революцию). Они быстро всё поняли и Кыргызстан с его бурной политической жизнью покинули.

С тех пор ситуация зашла в тупик. Теоретически можно договориться со Stans Energy о том, что ей возвращают лицензию в обмен на снятие претензий. Возможно, этот путь был бы самым лёгким. Но будет ли это интересно для нынешнего кыргызстанского руководства?

В чём тогда был смысл многолетних судов (потребовавших, кстати, и от Кыргызстана значительных затрат на их юридическое сопровождение — сопоставимых с юридическими издержками канадцев)? И интересно ли это уже самим канадцам? И даже если да, то найдут ли они под проект инвестиции?

Правительство Кыргызстана дважды объявляло конкурс на «Кутессай», но оба раза он срывался из-за отсутствия претендентов.

С другой стороны, в Кыргызстане создан холдинг «Наследие великих кочевников» со стопроцентным государственным участием, который летом нынешнего года взял геологоразведочную лицензию на «Кутессай-2». Отметим, именно геологоразведочную, а не добычную.

Но во всех своих пресс-релизах компания упоминает о своём намерении разрабатывать в том числе и «Кутессай» — через запятую, наряду с другими большими горнорудными проектами.

В своё время канадцы прикидывали, что в разработку «Кутессай-2» необходимо вложить около 400 миллионов долларов (три четверти которых нужно будет инвестировать в горную часть). За десять лет технологии могли подешеветь, сумма затрат поменяться — но не порядково, разумеется. Таких средств и близко нет у «Великих кочевников», и непонятно, откуда они могли бы появиться.

На днях «Великие кочевники» провели докапитализацию, выпустив акции на 7 миллиардов сомов (примерно 87 миллионов долларов), и их единственным покупателем стало государство. Но даже для «Кутессая» этого совершенно недостаточно — тем более, что самыми актуальными для «Великих кочевников» сейчас являются проекты по добыче золота (как наиболее рентабельные).

Для редкозёмов свободных средств нет. Более того, даже если они бы вдруг внезапно упали с неба, встал бы вопрос с технологиями, которыми Кыргызстан не располагает.

Собственных свободных средств для освоения месторождения «Кутессай-2» у властей Кыргызстана явно не хватает.

По всей видимости, госхолдинг попытается найти соинвесторов на добычу редкозёмов. Но при этом схема, которую хочет предложить руководство госкомпании этому соинвестору, совершенно не выглядит рабочей.

А именно: соинвестор получит не все акции в новом предприятии, а лишь их часть; все инвестиции будут полностью его проблемой, и ему же придётся решать вопрос с вынесенными решениями арбитража (то есть, опять-таки, вкладываться собственными деньгами, если даже удастся получить в ходе переговоров с канадцами об отступном некий дисконт).

Можно спорить, сработает ли подобный план в отношении кыргызской золотодобычи, но применительно к редкоземельным элементам он не сработает точно. Совершенно не та норма прибыли, что у золотодобытчиков, а значительно ниже, и не тот уровень инвестиционных рисков — гораздо выше.

Есть также ещё один фактор, который препятствует на сегодняшний день разработке «Кутессая». Дело в том, что в 2018 году в Кыргызстане пытались запустить проект по добыче урана в районе озера Иссык-Куль. Компания-инвестор решила экономить на разъяснительной работе с населением, не вела её вообще, понадеявшись на договорённости с кыргызскими чиновниками, а в результате получила попросту истерическую реакцию со стороны кыргызского общества, вплоть до массовых антиурановых митингов и т.д.

Следствием этой волны стал принятый парламентом закон, запрещающий вообще добывать на территории Кыргызстана уран и торий. А при разработке «Кутессая-2» попутно эти два элемента добывать придётся, особенно торий... Что означает в нынешних правовых условиях невозможность отработки «Кутессая» (вероятно, именно поэтому холдинг «Наследие великих кочевников» взял себе именно не добычную, а геологоразведочную лицензию, хотя месторождение и так разведано досконально, что там ещё сейчас нужно изучать — непонятно).

Экологи в Кыргызстане тоже не бездействуют.

К слову сказать, торий сегодня человечество использовать не научилось — есть исследования по созданию ядерных реакторов на тории, а не на урановом сырье (что было бы очень экономически выгодно), но пока в практическую плоскость они не перешли, и когда перейдут — неизвестно. Значит, для «Кутессая» возникнет проблема захоронения радиоактивных отходов.

В принципе она решаема, тем более что недалеко расположены несколько старых могильников радиоактивных отходов, но только если бы на законодательном уровне работа с радиоактивными элементами оказалась разрешена.

Судя по всему, окончательное решение о судьбе «Кутессая» будет приниматься на уровне президента страны, и пока что оно ещё не выработано. Поэтому на вопрос, поставленный в начале статьи, можно ответить так: в ближайшее время не видно никаких перспектив разработки «Кутессая-2».

Если только не появится кто-то новый, например, россияне. Но пока к этому никаких предпосылок не заметно. Ещё год назад российское руководство говорило о необходимости расширения добычи в РФ редкоземельных элементов. И, конечно, даже с точки зрения логистики, не говоря уж о климате, Актюз и Чуйская долина явно предпочтительнее севера Якутии.

Но вряд ли россиянам сейчас до крупных инвестиционных проектов за рубежом, пусть даже и в «дружественных» государствах. По крайней мере, пока необходимое сырьё можно просто покупать в КНР.